ボイストレーニングのやり方、方法は何も発声練習だけではありません。

今回は話しことば、それも特に

- アナウンサーを目指している方

- 地方出身者の方

- 朗読をされている方に対しての記事です。

でも、ボーカリストの方もたくさん関係する内容なので、自宅での練習に疲れたら、こんな「お遊び」をやってみるのも面白いかもしれません。

アクセントの聴き分け、言い分けができない

よく語学学習では、「聴けない音は出せないし話せない」といわれています。これから聞き分けも言いわけも出来るようなヒントを出しますので、是非やってみてください。

どんどん言い訳(あ、言い分け)しちゃえ~~(笑)

「ありがとう」は「あいうえお」?

「ありがとう」

良いことばですね。自分も含めて素直に言えている人って何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか?

実はこの「ありがとう」を言う時のアクセントが母音の「あいうえお」を言う時のアクセントに似ていそうだ。といった内容なんです。

当然、地域によって方言がありますので、「ありがとう」のアクセントがそのまま「あいうえお」に当てはまるかどうか?

みなさんもこの記事を読みながら言ってみてください。ことばの世界って面白いです。

赤字の部分を高い声で、赤字から黒字に下がる部分(正確にはアクセントの核といいます)を低く読んでみてください。

図の番号が、下の番号と合番になっています。

1.関東方言の場合

ほぼ、共通語として使われている方言です。

または、関東圏をはじめとする共通語圏にお住まいの方々が使っています。

関東にお住まいの皆さんへ。関東にも方言はあるんですよー。関東の方言は最も共通語に近いので、「方言」と感じないかもしれませんね。

2.の場合

特に関東圏の方たちが使う傾向でしょうか。

面白いのは2.のアクセントで「ありがとう」と言っても、同じ2.のアクセントで「あいうえお」と言うのは私は聞いたことがありません。

3.東海東山方言の場合

名古屋とその近郊にお住まいの方は、真ん中を上げるアクセントで言うようです。

若い世代の方はどうなんでしょうね?

今は、同じ地域方言でも世代によって発話のアクセントが違うようです。交通手段の発達、ネットやSNSの発達が理由といわれています。そういえば、今は亡き私の父親や岐阜に住んでいる叔父叔母はこんなアクセントで言っていたことを思い出しました。

4.近畿方言の場合

関西圏で多く使われているそうなんですが、

実際のところはどうなんでしょうか?

関西の人は母音を発音するときに、舌の位置が共通語圏の人と比べて低く動く範囲が広いので、深いポジションから声の響きを得られるとされています。

5.近畿方言(特に大阪)の場合

大阪にお住まいの方は黙っていないでしょう(笑)。

特に「ありがとう」は、5.のアクセントで言うのではないでしょうか?

私の先輩ミュージシャンもこのアクセントで言っています。

6.九州方言(特に豊日、薩隅辺り)の場合

2型(にけい)アクセントといわれる種類です。単語の長さにかかわらず、アクセントの種類が2つしかないのでこう呼ぶそうです。主に九州の西南部にお住まいの方々が使うアクセントです。別名鹿児島方言と言われているくらいです。ここの地域では、共通語の発音アクセントよりもハッキリとした音の法則があります。

- 鹿児島方言のアクセントは語末から数えて2つ目の音節が高くなるA型

- 語末の音節が高くなるB型の2つがあります。

そうすると、さっき出てきた5.の言い方もしていることになりますね。

アクセントとイントネーション

さぁ、どうだったでしょう? 「ありがとう」と「あいうえお」。

ところで、先ほどからアクセントという用語が出てきていますが、いったいどういった意味でしょう?似たような用語にイントネーションがあります。

▼その違いは、下をクリック!

▼さらにアクセント、イントネーション、プロミネンスの違いを分かりやすく説明してくれた動画がこちらです。

日本語の場合は高さと低さ

アナウンサーの方が共通語で情報を伝えるときに、アクセントの上がる部分は大して問題ないといわれます。ポイントは下がり目。アクセントの核、滝の部分です。

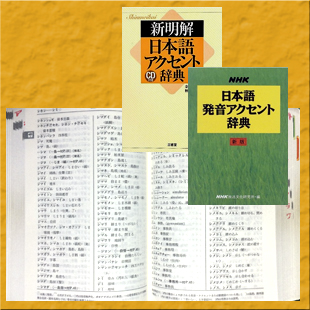

楽器があったらアクセント辞典を参考に、上がる部分は高い音。核以降┐の部分は低い音で鳴らしてみるとよい、と言われていますね。音楽と違って3度の音などはないので、高いか低いかだけです。

まず「あいうえお」で、いろんなアクセント移動をして慣らしておきます。

次に「ありがとう」で、アクセントの型に準じて移動しながら発話してみましょう。

頭高型 ありがとう

中高型 ありがとう ありがとう ありがとう

尾高型、平板型 ありがとう

え、、、あまり「ありがとう」を連発するのもどうかって?ありがた味がなくなる?

それは、その人の考え方次第でしょう。(笑)

【参考】

窪薗晴夫「アクセントの法則」岩波書店

財団法人NHK放送研修センター・日本語センター編

「共通語の発音・アクセント」講座用テキスト